Alpini sempre 1925-2025_09 Conegliano città del vino e della seta

ALPINI SEMPRE 1925-2015 - I 90 anni della Sezione di Conegliano

1925-2015 CONEGLIANO città del vino e della seta

Non si può parlare di Conegliano senza parlare di vino. E che vino, poi, se le bollicine del prosecco stanno conquistando imperiosamente tutti i mercati nazionali ed esteri!

Da sempre il vino ha rappresentato un prodotto pregiato e importante per l’economia agricola di tutto il territorio di Conegliano. Carte del 1600 parlano d’uva recaldina, marzemina, bianchetta, gentile, pignola. Dopo la fenomenale gelata del 1709, quando ghiacciò addirittura tutta la laguna di Venezia, predominano la bianchetta, moscadella e verdisa. I vini furono da sempre rinomati ed oggetto di ricco e fruttuoso commercio, specie con i paesi nordici. La coltivazione della vite, oltreché favorita da condizioni di terreno e clima ideali, fu anche merito di una razionale pianificazione, introdotta e diffusa in tutto il circondario dai monaci benedettini provenienti dall’abbazia di Pomposa, presenti a Conegliano fin dal 1038. Nel libro delle Reformazioni, in data 1534, si legge: “…è ben noto a questo spettabile consiglio di quanta importanza sia vender li vini di questo territorio, quali sono per la maggior parte ellevati et comprati da todeschi con utile universale de tutta questa Terra”. E il Bacci: “Quella parte della nostra Signoria (di Venezia) è qua e là seminata di belle viti e vigneti che abbondano di vini…ottime viti e vini generosi che non solo sono spediti a Venezia e in tutte le Terre della Marca, ma anche in Germania” 1567.

Luca Zaia, già ministro all’agricoltura ed attuale Governatore del Veneto, ad una manifestazione alpina sezionale.

Un fatto straordinario avvenne nel 1547, esso ci fa capire come il vino fosse già allora parte integrante della cultura popolare: quell’anno Conegliano accolse con tutti gli onori Enrico III re di Francia, di ritorno dalla Polonia, facendo zampillare dalla pubblica fontana (probabilmente quella dello Spongradi in piazzetta delle Erbe) vino bianco e rosso per tutti. E fra l’esultanza collettiva, i grandi festeggiamenti durarono per ben tre giorni. Nel Settecento le qualità predominanti sono: per i bianchi il pignolo, la moscata e il verdiso; per i rossi il marzemino, la valentina e il raboso.

L’Ottocento è caratterizzato dalla comparsa di micidiali malattie della vite che ne rivoluzionano la coltivazione: nel 1855 la peronospora, nel 1859 la crittogama “in quest’anno fu scarso il raccolto del vino con la crittogama”. Dalle cronache di allora si legge che nel distretto di Conegliano la produzione passò da 240.000 a 50.000 mastelli di vino (un mastello=70 litri circa) e l’anno dopo “in quest’anno nessuna produzione di vino”.

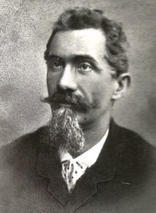

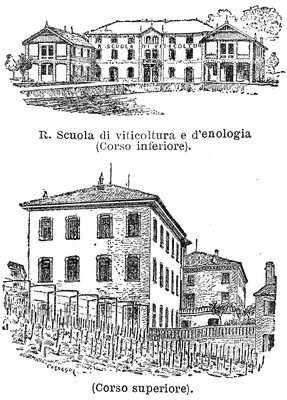

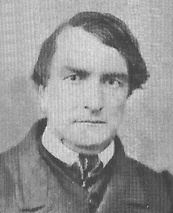

E infine nel 1879 la fillossera. Ciò ha comportato che i vitigni odierni derivino da una serie di incroci ed innesti con altri ceppi più resistenti, anche importati, ma il pregio dei vini coneglianesi è rimasto talmente elevato da riscuotere apprezzamenti in tutto il mondo. Proprio per salvaguardarne il prestigio, a Conegliano, con Regio Decreto del 1876, fu istituita la Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia, la prima in Italia, che nel 1936 fu intitolata a Giovanni Battista Cerletti (1846-1906), primo direttore, e fondatore assieme ad altri due illuminati agronomi: l’abate Felice Benedetti e Antonio Carpenè.

La sede, ubicata inizialmente in via Caronelli presso l’istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona, fu trasferita nell’attuale area nel 1924 causa i danneggiamenti bellici. Proprio in quell’anno la storica ditta Carpenè-Malvolti (fondata nel 1868 da Angelo Malvolti, esperto enologo, e Antonio Carpenè, garibaldino e chimico) mise in commercio la prima bottiglia al mondo riportante la dicitura Prosecco (citato già nel 1772 all’Accademia di Agricoltura da Francesco Maria Malvolti) in etichetta, contribuendo in modo determinante alla crescita e allo sviluppo di tutto il distretto spumantistico creatosi nel corso degli anni tra Conegliano e Valdobbiadene.

Oggi l’Istituto, tra i più rinomati al mondo, comprendendo tutte le specializzazioni, mediamente conta oltre mille allievi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una Scuola legata a doppio filo con la Sezione alpini: qui insegnò il prof. Giacomo Vallomy; in enotecnica si diplomarono Guido Curto e Luigi Basso, che divennero poi Presidenti sezionali, e tanti altri alpini che ricoprirono, e ricoprono, incarichi di rilievo. Nell’elenco degli ex allievi c’è anche l’attuale governatore del Veneto, Luca Zaia, già Presidente della Provincia e Ministro dell’Agricoltura.

L’Ottocento è caratterizzato dalla comparsa di micidiali malattie della vite che ne rivoluzionano la coltivazione: nel 1855 la peronospora, nel 1859 la crittogama “in quest’anno fu scarso il raccolto del vino con la crittogama”. Dalle cronache di allora si legge che nel distretto di Conegliano la produzione passò da 240.000 a 50.000 mastelli di vino (un mastello=70 litri circa) e l’anno dopo “in quest’anno nessuna produzione di vino”.

E infine nel 1879 la fillossera. Ciò ha comportato che i vitigni odierni derivino da una serie di incroci ed innesti con altri ceppi più resistenti, anche importati, ma il pregio dei vini coneglianesi è rimasto talmente elevato da riscuotere apprezzamenti in tutto il mondo. Proprio per salvaguardarne il prestigio, a Conegliano, con Regio Decreto del 1876, fu istituita la Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia, la prima in Italia, che nel 1936 fu intitolata a Giovanni Battista Cerletti (1846-1906), primo direttore, e fondatore assieme ad altri due illuminati agronomi: l’abate Felice Benedetti e Antonio Carpenè.

La sede, ubicata inizialmente in via Caronelli presso l’istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona, fu trasferita nell’attuale area nel 1924 causa i danneggiamenti bellici. Proprio in quell’anno la storica ditta Carpenè-Malvolti (fondata nel 1868 da Angelo Malvolti, esperto enologo, e Antonio Carpenè, garibaldino e chimico) mise in commercio la prima bottiglia al mondo riportante la dicitura Prosecco (citato già nel 1772 all’Accademia di Agricoltura da Francesco Maria Malvolti) in etichetta, contribuendo in modo determinante alla crescita e allo sviluppo di tutto il distretto spumantistico creatosi nel corso degli anni tra Conegliano e Valdobbiadene.

Oggi l’Istituto, tra i più rinomati al mondo, comprendendo tutte le specializzazioni, mediamente conta oltre mille allievi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una Scuola legata a doppio filo con la Sezione alpini: qui insegnò il prof. Giacomo Vallomy; in enotecnica si diplomarono Guido Curto e Luigi Basso, che divennero poi Presidenti sezionali, e tanti altri alpini che ricoprirono, e ricoprono, incarichi di rilievo. Nell’elenco degli ex allievi c’è anche l’attuale governatore del Veneto, Luca Zaia, già Presidente della Provincia e Ministro dell’Agricoltura.

Nel suo Campus oggi trovano spazio l’Istituto Professionale per l’Agricoltura, l’Istituto Tecnico Agrario, l’Università di Padova (per il conseguimento della laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche), il Centro regionale per la viticoltura, l’enologica e la grappa di Veneto Agricoltura, i Consorzi delle DOC della Provincia, l’Assoenologi Veneto centro-orientale. Un accentramento che permette di impostare in forma sinergica sia proficue promozioni di marketing che collaborazioni di studio e ricerche tecnico-scientifiche. Quando a metà Ottocento venne istituita la scuola enologica, i vini bianchi più diffusi erano: bianchetta, verdiso, dall’occhio, boschero, schioppetto; tra i rossi: marzemino, valentino, groppello, schiavo, dolcetto, lighetto, pellongo, molti dei quali scomparsi o poco coltivati. Nel dopoguerra l’area collinare si è concentrata sul prosecco mentre in pianura i vitigni dominanti sono i rossi, in particolare merlot e cabernet. Oggi la pianificazione è di tipo industriale. Nel 1962 nasce il Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Dal 1966 Conegliano è punto di riferimento e di partenza per due itinerari che uniscono soluzioni di carattere enogastronomico a rimarchevoli testimonianze d’arte e storia: la Strada del vino bianco o del prosecco fino a Valdobbiadene tra dolci colline per 42 km, e la Strada del vino rosso, in particolare merlot, cabernet e altri vitigni autoctoni quali il raboso Piave, che si ramifica in pianura fino ad Oderzo per 70 km.

Inoltre, Conegliano fa parte dell’Associazione Città del Vino di cui l’attuale sindaco alpino, Floriano Zambon, è stato Presidente nazionale dal 2004 al 2007 ed europeo dal 2005 al 2009.

Conegliano, inizi Novecento. Via Caronelli, prima sede della Regia

Antonio Carpenè

Giovanni Battista Cerletti

Le sedi della Scuola enologica

Abate Felice Benedetti

Le dolci colline coneglianesi coltivate a Prosecco.

Altro elemento importante per l’economia familiare era, e lo è stato fino agli anni Settanta, la bachicoltura che poneva il territorio di Conegliano ai primi posti nella produzione della seta, con il 10% del totale nazionale, e al vertice nella qualità. Il bozzolo del coneglianese contava 8-10 strati setosi contro una media di 6-7, tanto da far dire al conte Caronelli nel 1750, che le “nostre gallette sono le più compatte e solide di tutto lo stato veneto.” Molta cura veniva data, di conseguenza, alla coltivazione del gelso la cui foglia è nutrimento indispensabile del filugello. Anche il paesaggio rurale si adeguò, assumendo il caratteristico aspetto che viene ricordato come la Piantata veneta. Una campagna a misura d’uomo, caratterizzata da piccole proprietà organizzate in un modello produttivo equilibrato dove il seminativo annuale a rotazione o l’erbaio da sfalcio veniva inframmezzato da filari di viti maritate ai gelsi che ne fungevano da sostegno.

Nel 1776 l’abate Bruni, accademico di Treviso e di Conegliano e allora arciprete di Mansuè, cercò di razionalizzarne l’allevamento diffondendo tra i contadini delle precise indicazioni Intorno al metodo di nodrire i filugelli. Tra le altre cose, consigliava le donne di scaldare le uova al seno “tra le vermiglie e candide mammelle” per far nascere bene i bachi. Nel 1783 completava le informazioni con la pubblicazione Potatura dei gelsi.

In molti centri come Conegliano, San Fior, Susegana, Pieve, Santa Lucia, Orsago… nascono bigattiere per l’ibridazione del seme e filande per la lavorazione dei bozzoli, offrendo la possibilità anche alle donne, con mansioni di scoatine, ingropine e mistre, a seconda dell’esperienza accumulata, di arrotondare il bilancio familiare, anche se per pochi centesimi si spellavano le mani con l’acqua bollente o si minavano la salute con turni di lavoro pesantissimi in ambienti umidi e insalubri. Solo nel maggio 1905, le filandiere incrociarono le braccia per la prima volta e scioperarono per richiedere aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro.

Raccolta della foglia del morèr (gelso) nella tipica piantata veneta

Allevamento dei bachi da seta (cavalièr) nelle cucine - a dx La sgallettatura

Verso il 1850 comparve però la pebrina, atrofia del baco, e nel 1885 la diaspis pentagona, malattia del gelso, che intaccarono notevolmente la produzione della seta. Molti stabilimenti bacologici dovettero chiudere. La situazione economica, già duramente provata dalle malattie della vite e dal contemporaneo crollo del prezzo delle granaglie (importazione massiccia e a basso costo di grano dalla Russia e dall’America), peggiorò ulteriormente, incrementando così la piaga dell’emigrazione.

A cavallo del ‘900, conseguentemente alle nuove scoperte tecniche e scientifiche, subentrò la svolta industriale con la nascita di stabilimenti moderni e osservatori bacologici funzionali alla necessità di migliorare la qualità del seme-bachi, per renderlo resistente alle malattie, in particolare la pebrina, che lo insidiavano e avevano causato annate di crisi. Per iniziativa di alcune famiglie di pionieri, la bachicoltura nella Sinistra Piave e nel Vittoriese raggiunse livelli di avanguardia in campo nazionale, costituendo per molti decenni, almeno fino agli anni Sessanta, la prima attività produttiva della zona e garantendo una forte occupazione in prevalenza femminile. Negli anni Ottanta, la produzione andò esaurendosi per molteplici concause: l’industrializzazione progressiva e il calo della popolazione agricola, l’uso della seta artificiale, l’eradicazione delle piante di gelso per dare spazio alle colture intensive e meccanizzate, inquinamento dell’aria, uso sempre più diffuso di pesticidi e fitofarmaci che avvelenavano le foglie di gelso e i bachi. Ma se l’attività di filatura si è estinta, resiste quella di tessitura con livelli quantitativi e qualitativi tali da rappresentare ancora un riferimento mondiale, seppure basata sull’importazione della materia prima.

Partenza dei nostri emigranti

A parte l’agricoltura, la bachicoltura e qualche bottega artigiana, almeno fino ai primi anni Cinquanta, nel coneglianese non vi erano altri sbocchi lavorativi, pertanto per molti l’unica soluzione alla miseria era emigrare. L’emigrazione non è altro che l’effetto della povertà endemica di un popolo, ossia il prodotto di un divario sempre più netto fra la sovrappopolazione rapida e la gracilità delle strutture economiche di un territorio ancorato alla terra ed ai suoi cicli produttivi i quali, come abbiamo constatato, erano imprevedibili come il tempo, le stagioni, il destino. Il fenomeno, pur non divenendo mai un flusso di massa come in certe zone del sud o di montagna, assume una qual consistenza anche nella Sinistra Piave a partire dal 1880 circa.

A grandi linee può essere suddiviso in alcuni periodi significativi.

A grandi linee può essere suddiviso in alcuni periodi significativi.Prima del 1880: si registrano spostamenti stagionali verso le regioni austro-ungariche in qualità di manovalanza generica: muratori, tagliapietre, boscaioli, contadini…

1880-1914: i principali paesi destinatari sono quelli transoceanici, soprattutto il Brasile, interessando il 7% della popolazione. A cavallo del 1900 i flussi maggiori erano così ripartiti: 40% verso gli USA e 30% verso l’Argentina mentre si assiste ad un drastico calo di partenze per il Brasile, fino ad allora mèta principale dei veneti, che in pochi anni passa dall’85% al 17%.

Quest’ultimo canale d’espatrio, a differenza di quello nordamericano, va identificato come sbocco di scarico in quanto le opportunità di lavoro offerte dal governo brasiliano, in mano ai grandi latifondisti, risultarono spesso ingannevoli o mascherate da fini speculativi per sopperire l’improvvisa mancanza di manodopera a basso costo conseguente l’abolizione della schiavitù. Ne derivò, pertanto, una tipologia migratoria dai risvolti drammatici che sfiorò, il più delle volte, gli aspetti più disumani e degradanti con trattamenti vessatori da parte dei fazenderos, padroni assoluti ed intoccabili di chi viveva nei loro immensi territori.

Gli echi del dramma dei nostri connazionali in Brasile, spinse il governo italiano ad intervenire per impedire ulteriori arruolamenti di manovalanza contadina da parte di emissari brasiliani che setacciavano le campagne promettendo l’eldorado. Il Decreto Parinetti del 1902 di fatto troncò il flusso migratorio verso il Brasile dirottandolo verso altre destinazioni e paesi più accoglienti, quali l’Argentina, o in forte espansione come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia.

Data la natura definitiva dell’espatrio, l’emigrazione transoceanica investe tutto il nucleo familiare per cui alta è anche la percentuale femminile che in questo periodo varia dal 40 al 43%.

La chiesa cattolica, con giovani preti e suore scalabriniane, fu l’unica istituzione presente ed operante nelle comunità italiane disperse all’estero. Ciò permise di mantenere i contatti con la madrepatria alimentando le proprie radici storiche e favorendo la conservazione della lingua-dialetto, delle consuetudini, delle tradizioni culturali e culinarie tipiche delle zone di provenienza.

Quest’ultimo canale d’espatrio, a differenza di quello nordamericano, va identificato come sbocco di scarico in quanto le opportunità di lavoro offerte dal governo brasiliano, in mano ai grandi latifondisti, risultarono spesso ingannevoli o mascherate da fini speculativi per sopperire l’improvvisa mancanza di manodopera a basso costo conseguente l’abolizione della schiavitù. Ne derivò, pertanto, una tipologia migratoria dai risvolti drammatici che sfiorò, il più delle volte, gli aspetti più disumani e degradanti con trattamenti vessatori da parte dei fazenderos, padroni assoluti ed intoccabili di chi viveva nei loro immensi territori.

Gli echi del dramma dei nostri connazionali in Brasile, spinse il governo italiano ad intervenire per impedire ulteriori arruolamenti di manovalanza contadina da parte di emissari brasiliani che setacciavano le campagne promettendo l’eldorado. Il Decreto Parinetti del 1902 di fatto troncò il flusso migratorio verso il Brasile dirottandolo verso altre destinazioni e paesi più accoglienti, quali l’Argentina, o in forte espansione come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia.

Data la natura definitiva dell’espatrio, l’emigrazione transoceanica investe tutto il nucleo familiare per cui alta è anche la percentuale femminile che in questo periodo varia dal 40 al 43%.

La chiesa cattolica, con giovani preti e suore scalabriniane, fu l’unica istituzione presente ed operante nelle comunità italiane disperse all’estero. Ciò permise di mantenere i contatti con la madrepatria alimentando le proprie radici storiche e favorendo la conservazione della lingua-dialetto, delle consuetudini, delle tradizioni culturali e culinarie tipiche delle zone di provenienza.

1920-1935: come destinazione prevale la Francia che aveva estremo bisogno di braccia dopo l’ecatombe della Grande Guerra, in particolare nell’Aquitaine. L’emorragia è abbastanza costante fino al 1932, dopo tende a diminuire fino in sostanza ad azzerarsi in concomitanza con la politica demografica e nazionalistica imposta dal fascismo. Mussolini, attorno agli anni Trenta, lanciò una vasta campagna di bonifica di intere aree paludose ed improduttive: Agro Pontino, Polesine, Basso Piave, Maremma…Un vasto programma sociale ed economico incentrato sull’assegnazione a famiglie bracciantili di lotti di terreno nelle bonifiche. Si assiste, così, ad un’emigrazione interna di contadini veneti verso le nuove terre, soprattutto nella zona di Littoria (oggi Latina).

Infine, si registra un reclutamento stagionale verso la Germania di manodopera generica nel quadro dei rapporti italo-tedeschi del 1938.

Infine, si registra un reclutamento stagionale verso la Germania di manodopera generica nel quadro dei rapporti italo-tedeschi del 1938.

1946-1972: il movimento riprende in modo massiccio nel dopoguerra. Le mete principali dei nuovi migranti, tra cui molti alpini che colà fonderanno le attuali Sezioni estere, sono l’Argentina (tra il 1948 e il 54), il Venezuela (tra il 1949 e il 57) il Canada e l’Australia (dopo il 1950) per i paesi transoceanici; la Svizzera (44% nel 1959), la Germania (70% nel 1977), il Belgio e la Francia per i paesi europei grazie ad accordi bilaterali per lavoratori generici (minatori, operai siderurgici) o temporanei (settore edilizio, agrario, alberghiero).

Vi è poi un movimento interno altrettanto consistente verso il triangolo industriale del nordovest, in particolare Lombardia e Piemonte. Le donne, infine, trovano occupazione come domestiche e tate presso le benestanti famiglie cittadine. L’analisi del territorio distrettuale offre, però, dati contrastanti: mentre in molti comuni nel decennio 1960-70 il rapporto migratorio è negativo, con cali nella popolazione mediamente del 10%, a Conegliano si registra un significativo +20% dovuto all’espansione industriale.

Vi è poi un movimento interno altrettanto consistente verso il triangolo industriale del nordovest, in particolare Lombardia e Piemonte. Le donne, infine, trovano occupazione come domestiche e tate presso le benestanti famiglie cittadine. L’analisi del territorio distrettuale offre, però, dati contrastanti: mentre in molti comuni nel decennio 1960-70 il rapporto migratorio è negativo, con cali nella popolazione mediamente del 10%, a Conegliano si registra un significativo +20% dovuto all’espansione industriale.

Oggi: a partire dagli anni Settanta, inizia l’inversione di tendenza dovuta al progressivo sviluppo dell’intero Nordest. Attualmente si assiste piuttosto ad una emigrazione stagionale verso i paesi del Nordeuropa, con impiego temporaneo in gelaterie e ristoranti, oppure come manodopera specializzata in grandi gruppi industriali con commesse o cantieri all’estero. Per contro c’è un crescente, e a volte incontrollato, trend immigratorio soprattutto dall’Africa, dall’Est europeo, dalla Cina… che ormai sfiora il 15% della popolazione residente.

Non vi è nucleo familiare del coneglianese, in definitiva, che non sia stato interessato dal problema dell’immigrazione o che non abbia provato direttamente quanto, come dice Dante, “… sa di sale / lo pane altrui e come è duro calle / lo scender e’l salir per l’altrui scale” Paradiso-XVII.

Alcuni hanno fatto decisamente fortuna, i più si sono costruiti un’esistenza decorosa, altri invece hanno trovato difficoltà d’inserimento nelle nuove realtà sociali o hanno scelto il rimpatrio, ma i loro contributi e rimesse in valuta pregiata, indistintamente, si sono rivelati determinanti per la ripresa economica del Paese e per il fondamento dell’attuale benessere.

Tra i Veneti migrati nelle Americhe circolava questo detto, non senza un certo orgoglio viste la laboriosità e l’alta considerazione acquisita nelle nuove comunità, come fosse un marchio genetico di garanzia e di qualità:

Non vi è nucleo familiare del coneglianese, in definitiva, che non sia stato interessato dal problema dell’immigrazione o che non abbia provato direttamente quanto, come dice Dante, “… sa di sale / lo pane altrui e come è duro calle / lo scender e’l salir per l’altrui scale” Paradiso-XVII.

Alcuni hanno fatto decisamente fortuna, i più si sono costruiti un’esistenza decorosa, altri invece hanno trovato difficoltà d’inserimento nelle nuove realtà sociali o hanno scelto il rimpatrio, ma i loro contributi e rimesse in valuta pregiata, indistintamente, si sono rivelati determinanti per la ripresa economica del Paese e per il fondamento dell’attuale benessere.

Tra i Veneti migrati nelle Americhe circolava questo detto, non senza un certo orgoglio viste la laboriosità e l’alta considerazione acquisita nelle nuove comunità, come fosse un marchio genetico di garanzia e di qualità:

Come noaltri no ghe n’é altri. Se ghe n’é ancora che i vègna fòra.

Come noi non ce ne sono altri. Se ce sono ancora che vengano fuori.

E non vi è altro da aggiungere.

Famiglie venete in Brasile