Alpini sempre 1925-2025_13 I presidenti combattenti: Giovanni Piovesana

ALPINI SEMPRE 1925-2015 - I 90 anni della Sezione di Conegliano

1925-2015

GIOVANNI PIOVESANA (1931-1937)

Straordinaria figura di uomo e di soldato, nacque a Conegliano nel 1896.

Straordinaria figura di uomo e di soldato, nacque a Conegliano nel 1896.Frequentò le scuole cittadine e una lapide, voluta dai suoi compagni di istituto, lo ricorda quale studente alla Scuola Tecnica Cima. Proseguì gli studi al Riccati di Treviso dove conseguì il diploma di ragioniere.

Intanto l’Italia era entrata in guerra e anch’egli venne chiamato alle armi quale aspirante ufficiale venendo

poi assegnato alla 77ª del Feltre, la leggendaria compagnia dei Veci

can del Feltre. Promosso sottotenente, fu inviato al fronte dolomitico

partecipando attivamente alle operazioni belliche in alta quota. L’11 settembre

1916 si distinse nell’attacco alla posizione fortificata del Castelletto

sulla Tofana di Roces, indebolita dallo scoppio di una mina italiana di ben 35

mila kg di esplosivo, meritandosi la Medaglia d’Argento al Valore (Decreto

13.03.1917) con la seguente motivazione: “Occupava con il plotone una cengia

sopra una posizione sotto la quale doveva brillare una potente mina. Con

mirabile esempio di arditezza, di energia e disprezzo del pericolo teneva la

posizione e, con bella perizia alpina, sapeva fermare entro una grotta 60

austriaci, venuti a riprendere la posizione perduta.” La brillante azione,

resa oltremodo difficile dal continuo sgretolamento delle pareti rocciose della

montagna, dal fuoco nemico e dall’aria irrespirabile e satura di gas, gli valse

l’ammirazione di tutti, nemici compresi, e l’appellativo di “scoiattolo e

eroe del Castelletto.”

Leggermente infortunato nell’impresa vittoriosa che durò ben tre giorni, con la conquista del caposaldo

austriaco, ancor convalescente lasciò l’infermeria del 305° reparto someggiato

di sanità per unirsi ai suoi alpini che dovevano attaccare Conca Laghi. Ma

Piovesana si distinse anche per le sue notevoli qualità di ricognitore degli

apprestamenti nemici tanto da guadagnarsi un Encomio Solenne diramato alle

truppe dal col. Faracovi e far dire al comandante di battaglione, col. Nasci,

che nel 1942-43 comanderà gli Alpini in Russia: “L’ambito ed alto Encomio

serva di stimolo ai giovani ufficiali per imitare il valoroso tenente Piovesana,

che compie con tanta passione e tanto ardire tutte le difficili mansioni che

spesso gli vengono affidate.” Il suo reparto d’esploratori era conosciuto

come il plotone dei mascabroni, arditi temerari, rotti a tutte le

esperienze di guerra, che obbedivano ciecamente al loro comandante e non

arretravano mai. Tutto ciò il 25 settembre 1918 gli meritò una seconda Medaglia

d’Argento (Decreto 20.08.1921) a Conca Laghi di Posina: “Comandante di un

plotone d’assalto, con arditi servizi di pattuglie personalmente riconosceva la

linea nemica. Si apriva poi con mirabile ardimento i varchi attraverso due linee

di reticolato ed attendeva l’avversario, appostato con il suo plotone; al

sopraggiungere di un drappello di nemici li metteva in fuga infliggendo loro

perdite e facendone prigioniero uno dopo viva lotta. Già distintosi in

precedenti azioni per calma e coraggio.”

Pochi giorni dopo, Piovesana fu protagonista di un’altra azione coraggiosa che giunse a conoscenza del comandante della 32ª Divisione, gen. Cattaneo, che diffuse il seguente elogio: “Prego rivolgere in mio nome un elogio al ten. Piovesana del btg Feltre per l’ardimento dimostrato e per le utili informazioni raccolte sulla linea di osservazione nemica di contrada Rochete-Laghi, nella notte sul 3 ottobre corrente.”

Decorato di altra Croce di Guerra, dopo l’armistizio Piovesana fu inviato in Albania, dove rimase fino al 1920, svolgendo delicate operazioni di osservazione e ricognizione all’interno di un territorio infido e pericoloso (Mathi, Mirdizia, Skumbi, Oroshi, Kalmeti…) meritandosi svariati riconoscimenti da parte dei superiori di cui riscuoteva la massima considerazione.

Nell’agosto 1920 rientrò a Conegliano e, dismessi i panni di eroe, riprese la vita di normale cittadino.

Il rag. Giovanni Piovesana venne assunto dalla Banca San Liberale, poi Banca Cattolica del Veneto, dirigendo l’agenzia di Pieve di Soligo. Ma il suo cuore di soldato e combattente non poteva fargli dimenticare i tanti amici e coetanei che aveva pianto in guerra e, assieme ad altri reduci (Gambi, Soravia, Sartor, Casellato, Colussi, Borga…) fin dai primi anni Venti si attivò per fondare anche in città, sull’onda patriottica che veniva da Milano, una nuova Sezione Alpini.

Agli inizi del 1931 fu nominato dal 10° a sostituire il gen. Gambi, gravemente debilitato, al Comando di un Battaglione (Sezione) che si stava velocemente espandendo anche nei comuni limitrofi e del comprensorio. Sospinto dal suo entusiasmo, lo spirito alpino si concretizzò nella costituzione di nuovi Gruppi.

Pochi giorni dopo, Piovesana fu protagonista di un’altra azione coraggiosa che giunse a conoscenza del comandante della 32ª Divisione, gen. Cattaneo, che diffuse il seguente elogio: “Prego rivolgere in mio nome un elogio al ten. Piovesana del btg Feltre per l’ardimento dimostrato e per le utili informazioni raccolte sulla linea di osservazione nemica di contrada Rochete-Laghi, nella notte sul 3 ottobre corrente.”

Decorato di altra Croce di Guerra, dopo l’armistizio Piovesana fu inviato in Albania, dove rimase fino al 1920, svolgendo delicate operazioni di osservazione e ricognizione all’interno di un territorio infido e pericoloso (Mathi, Mirdizia, Skumbi, Oroshi, Kalmeti…) meritandosi svariati riconoscimenti da parte dei superiori di cui riscuoteva la massima considerazione.

Nell’agosto 1920 rientrò a Conegliano e, dismessi i panni di eroe, riprese la vita di normale cittadino.

Il rag. Giovanni Piovesana venne assunto dalla Banca San Liberale, poi Banca Cattolica del Veneto, dirigendo l’agenzia di Pieve di Soligo. Ma il suo cuore di soldato e combattente non poteva fargli dimenticare i tanti amici e coetanei che aveva pianto in guerra e, assieme ad altri reduci (Gambi, Soravia, Sartor, Casellato, Colussi, Borga…) fin dai primi anni Venti si attivò per fondare anche in città, sull’onda patriottica che veniva da Milano, una nuova Sezione Alpini.

Agli inizi del 1931 fu nominato dal 10° a sostituire il gen. Gambi, gravemente debilitato, al Comando di un Battaglione (Sezione) che si stava velocemente espandendo anche nei comuni limitrofi e del comprensorio. Sospinto dal suo entusiasmo, lo spirito alpino si concretizzò nella costituzione di nuovi Gruppi.

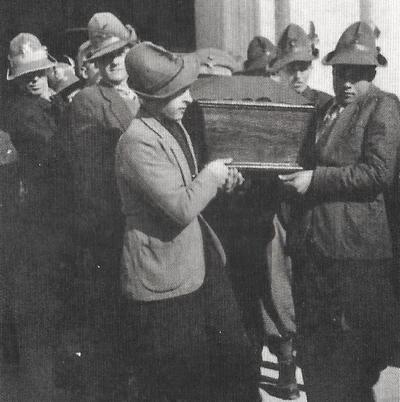

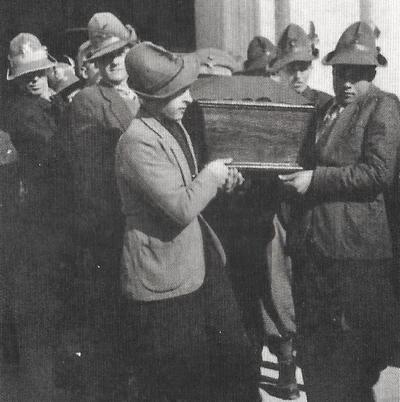

1961. Il rientro delle spoglie di Piovesana a Conegliano

1931

• questa la formazione sezionale, come si legge su L’Alpino, alla data del 30 giugno:

Comandante: cap. Giovanni Piovesana.

Consiglieri: cap. Bernardino Ghetti, cap. Rinaldo Nardi, serg. magg. Giovanni Gelera, alp. Gottardo Da Gai. Aiutante magg. in 2ª: alp. Otello Marin.

Totale soci: 184, di cui individuali 63, collettivi 121 così ripartiti nei Plotoni:

- Conegliano, capogruppo alp. Gottardo Da Gai, 15 soci

- Pieve di Soligo, capogruppo cap. Bernardino Ghetti, 85 soci

- Susegana, capogruppo ten. Federico De Stefani, 21 soci.

A questi tre Gruppi si deve sempre aggiungere Ogliano guidato da Luigi Chies.

• considerata l’esiguità degli iscritti cittadini (15 più Ogliano?), la Sezione deve essere ancor poco considerata se nella dettagliata Guida commerciale, industriale, amministrativa e agricola di quell’anno nell’elenco delle Associazioni e dei Circoli d’Arma di Conegliano (podestà comm. Rosario Rossi) si trovano solo quelle dei Combattenti e Reduci (presidente Francesco Bianchi), del Fante e dei Mutilati ed Invalidi (nob. Alessandro Costariol), ma non degli Alpini.

Comandante: cap. Giovanni Piovesana.

Consiglieri: cap. Bernardino Ghetti, cap. Rinaldo Nardi, serg. magg. Giovanni Gelera, alp. Gottardo Da Gai. Aiutante magg. in 2ª: alp. Otello Marin.

Totale soci: 184, di cui individuali 63, collettivi 121 così ripartiti nei Plotoni:

- Conegliano, capogruppo alp. Gottardo Da Gai, 15 soci

- Pieve di Soligo, capogruppo cap. Bernardino Ghetti, 85 soci

- Susegana, capogruppo ten. Federico De Stefani, 21 soci.

A questi tre Gruppi si deve sempre aggiungere Ogliano guidato da Luigi Chies.

• considerata l’esiguità degli iscritti cittadini (15 più Ogliano?), la Sezione deve essere ancor poco considerata se nella dettagliata Guida commerciale, industriale, amministrativa e agricola di quell’anno nell’elenco delle Associazioni e dei Circoli d’Arma di Conegliano (podestà comm. Rosario Rossi) si trovano solo quelle dei Combattenti e Reduci (presidente Francesco Bianchi), del Fante e dei Mutilati ed Invalidi (nob. Alessandro Costariol), ma non degli Alpini.

1932

• totale soci: 271 di cui individuali 46, collettivi 205. Questi sono così ripartiti: Conegliano:

capogruppo serg.magg. Giovanni Gelera soci 105; Pieve di Soligo: ten.

nob. Federico Sammartini soci 75; Susegana: art. alp. Romolo Pigozzo soci

25.

1933

• soci collettivi 145, così ripartiti: Conegliano 101, Pieve di Soligo 33, Susegana 11.

Soci individuali 40, tutti effettivi.

Complessivamente soci 185, oltre 1 patronessa.

Complessivamente soci 185, oltre 1 patronessa.

1934

• questa è la composizione della squadra che affianca il Comandante Giovanni Piovesana:

Consiglieri: cap. Floriano Ferrazzi, serg. Catone Loro, alp. Pasquale Tanelli, ten. Guido Curto, alp. Giovanni Borga, alp. nob. Gio Battista Bidasio. Aiutante magg. in 2ª (segretario): alp. Ruggero Colussi. Soci individuali 42. Soci collettivi 300 così ripartiti:

- Conegliano, capogruppo alp. Giovanni Borga, 120 soci.

- Pieve di Soligo, capogruppo cap. Floriano Ferrazzi, 76 soci.

- Susegana, capogruppo serg. Catone Loro, 104 soci.

Totale soci 342.

Consiglieri: cap. Floriano Ferrazzi, serg. Catone Loro, alp. Pasquale Tanelli, ten. Guido Curto, alp. Giovanni Borga, alp. nob. Gio Battista Bidasio. Aiutante magg. in 2ª (segretario): alp. Ruggero Colussi. Soci individuali 42. Soci collettivi 300 così ripartiti:

- Conegliano, capogruppo alp. Giovanni Borga, 120 soci.

- Pieve di Soligo, capogruppo cap. Floriano Ferrazzi, 76 soci.

- Susegana, capogruppo serg. Catone Loro, 104 soci.

Totale soci 342.

Per un raffronto puramente conoscitivo, le altre Sezioni trevigiane erano così composte:

- Sezione di Treviso, comandante ten. Garlo Gavagnin, 10 Gruppi, 440 soci.

- Sezione di Vittorio Veneto, comandante cap. Gino Armellin, 11 Gruppi, 258 soci.

- Sezione di Valdobbiadene, comandante dott. Giuseppe Mello, 9 Gruppi, 341 soci.

- Sezione di Treviso, comandante ten. Garlo Gavagnin, 10 Gruppi, 440 soci.

- Sezione di Vittorio Veneto, comandante cap. Gino Armellin, 11 Gruppi, 258 soci.

- Sezione di Valdobbiadene, comandante dott. Giuseppe Mello, 9 Gruppi, 341 soci.

• a questi primi

Plotoni in autunno si aggiunge il quinto figlio (conteggiando anche Ogliano)

del Battaglione di Conegliano: San Vendemiano, portando una

trentina di nuovi soci, anche se alcune fonti ne fanno risalire l’origine

al 1926. Il primo capogruppo è Michele Pase, il quale con altri reduci

aveva già partecipato all’Adunata nazionale di Napoli nel 1932.

Il Gruppo verrà ricostituito nel 1959 sotto la spinta di Camillo Battel e il giovane Igino Citron.

Il Gruppo verrà ricostituito nel 1959 sotto la spinta di Camillo Battel e il giovane Igino Citron.

Catone Loro

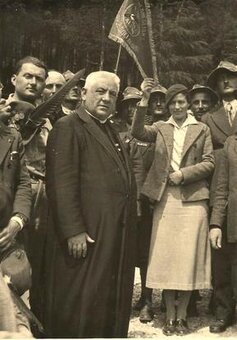

1935. Benedizione del gagliardetto di San Pietro di Feletto

1935. Benedizione del gagliardetto di Collalbrigo.

1935

Il 1935 vede nascere due nuovi Gruppi:

• Collalbrigo, primo capogruppo è Giovanni Cancian al quale, nel 1960 seguì Giovanni

Marcon. Il gagliardetto fu benedetto dal mitico cappellano delle penne nere

don Pietro Zangrando a Calalzo, nella chiesetta degli Alpini. Tra i

fondatori va ricordato don Pietro Marcon, nato a Collalbrigo, ufficiale

degli Alpini nella Grande Guerra e decorato di Medaglia d’Argento al quale sarà

intitolata la scuola del paese.

• San Pietro di Feletto,

primo capogruppo è Narciso Piccin. La cerimonia di Costituzione si svolse

presso il monumento ai Caduti di Conegliano. Dopo la seconda guerra mondiale, il

Gruppo venne ricostituito nel 1960.

• 18 giugno, per coloro che non hanno potuto partecipare all’adunata di Tripoli perché troppo lontana,

viene organizzata una seconda adunata a Pieve di Cadore

con l’inaugurazione di una chiesetta al 7° Alpini. La Sezione non

manca neppure a questa manifestazione.

• 22 settembre, il vessillo della Sezione è presente alla grande cerimonia di inaugurazione del Sacrario di

Cima Grappa.

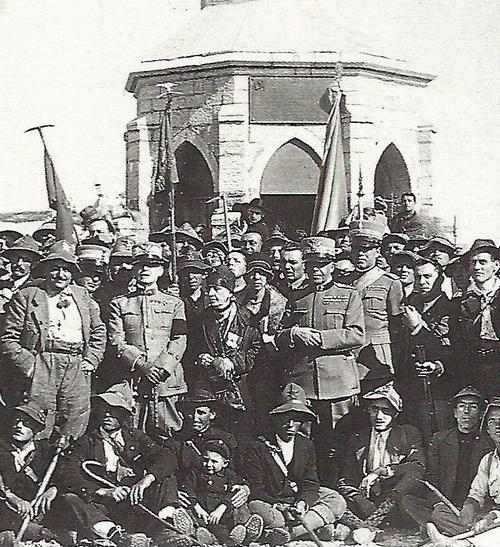

1935. Sacrario del Grappa, primo a sx Manaresi.

• 8 dicembre, L’Alpino riporta: “È morto don Piero Zangrando: la notizia triste vola di monte in

monte, di trincea in trincea, di valle in valle. La odono quelli di sottoterra e

si fanno incontro alla grande ombra: Noi siamo quelli del 7°, quelli che tu, don

Piero, raccomandasti a Dio nell’ora estrema, quelli che sempre ricordasti nella

preghiera e nel pianto, soldato fra soldati tu ritorni fra noi a vivere eterno

nel cielo della Patria.” Dopo le solenni esequie a Candide, la salma venne

traslata nel tempietto militare di S. Francesco d’Orsina, presso Calalzo, in una

nicchia con la scritta: “Don Pietro Zangrando / Sacerdote di Dio e della Patria

/ Riposa nel Signore. 1878-1935”.

1936

• 29 aprile, a Treviso si

tiene la seconda Adunata delle Sezioni e degli Alpini della Marca trevigiana in

un clima trionfalistico per gli sviluppi della Guerra d’Africa. E non poteva

mancare il forte accento retorico di Manaresi che esalta “i camerati alpini

combattenti nella divisione Pusteria che sono andati alla conquista di nuove

terre da coltivare per i figli d’Italia.”

Nonostante la sua straordinaria

storia di soldato pluridecorato, Piovesana mantenne sempre un atteggiamento

schivo e riservato che ne aumentava lo spessore umano ed etico. Si racconta che,

quando partecipava alle adunate e agli altri appuntamenti commemorativi, solo

l’amico fraterno Ruggero Colussi riuscisse a convincerlo ad appuntarsi al petto

le sue medaglie che teneva in tasca, quasi si vergognasse di ostentare in

pubblico tutte quelle onorificenze guadagnate sul campo dell’onore.

1940. Pieve di Soligo, solenni esequie di Ferrazzi

1937

Verso la fine del 1937, Piovesana per motivi di lavoro lasciò la Presidenza della Sezione, sostituito da

Giobattista Bidasio degli Imberti, da alcuni anni entrato nell’organigramma

consiliare. Secondo alcune fonti orali, non documentate, Piovesana tornerà a

guidare la Sezione alla morte di Bidasio e vi resterà nominalmente anche quando

fu richiamato in servizio dalla Patria che si stava preparando ad entrare in

guerra.

Nel giugno del 1940, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, troviamo Piovesana direttore a

Conegliano dell’EICA (Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti) nella cui

sede centrale di Milano gli venne poi affissa una lapide commemorativa. Pur

sofferente agli occhi, per i suoi prestigiosi trascorsi militari venne

richiamato alle armi con il grado di capitano del btg Val Cismon

destinato all’Albania. Qui, sugli impervi crinali lungo la Vojussa, il Val

Cismon operò con determinazione sfidando i rigori dell’inverno e i

coraggiosi contrattacchi greci. Proprio in uno di questi cruenti scontri, il 26

gennaio 1941 a quota 1179 del Mali Trebescines, il cap. Piovesana venne

gravemente ferito da una rabbiosa raffica di fucileria nemica e da schegge di

mortaio. Dopo le prime sommarie cure, fu trasportato prontamente all’ospedale da

campo di Mezocoranis dove fu sottoposto a due disperati interventi chirurgici

che però, data la gravità delle lesioni, non diedero l’effetto sperato. Il

maggiore, nel frattempo era stato promosso sul campo, spirò l’8 febbraio. Il suo

ultimo pensiero, come riferisce il serg. Vittorio Benedetti che vegliava al suo

capezzale, corse dapprima ad abbracciare idealmente la moglie e la sua bambina e

infine i suoi alpini che erano impegnati ancora in violenti combattimenti. Venne

sepolto nel cimitero di Sinenai, vicino alla Vojussa, per gli alpini fiume sacro

come il Piave e il Don, là dove la Julia alzò la bandiera nera a

piangere la mejo gioventù che andava sóto tèra.

In aggiunta alle due Medaglie

d’Argento ottenute nella Grande Guerra, gli venne conferita una terza Medaglia,

questa volta di Bronzo, con la seguente motivazione: “Comandante della

compagnia comando di un battaglione impegnato in un aspro combattimento,

d’iniziativa raggiungeva gli elementi avanzati del battaglione per coadiuvare il

proprio comandante nel deciso sforzo di contenere l’avversario e sventare la

minaccia di accerchiamento. Con ammirevole calma ed intrepido coraggio si

portava, in piedi e allo scoperto, anche nei punti più battuti, per animare la

resistenza. Ferito gravemente, chiedeva di non essere allontanato dalla

posizione dove la sua presenza poteva essere ancora utile.”

I resti mortali del magg.

Giovanni Piovesana tornarono a Conegliano solo nel 1961, accolti con solenni

onoranze civili, militari e religiose alla Gradinata degli Alpini dal

vicesindaco avv. Travaini e mons. Sartor, suoi grandi amici. Contemporaneamente

l’Amministrazione Comunale gli dedicava un viale della città.

1941. Conegliano commemora la morte di Piovesana in Albania.

Catone Loro

1935. Benedizione del gagliardetto di San Pietro di Feletto

1935. Benedizione del gagliardetto di Collalbrigo

1935

Il 1935 vede nascere due nuovi Gruppi:

• Collalbrigo, primo capogruppo è Giovanni Cancian al quale, nel 1960 seguì Giovanni Marcon. Il gagliardetto fu benedetto dal mitico cappellano delle penne nere don Pietro Zangrando a Calalzo, nella chiesetta degli Alpini. Tra i fondatori va ricordato don Pietro Marcon, nato a Collalbrigo, ufficiale degli Alpini nella Grande Guerra e decorato di Medaglia d’Argento al quale sarà intitolata la scuola del paese.

• San Pietro di Feletto, primo capogruppo è Narciso Piccin. La cerimonia di Costituzione si svolse presso il monumento ai Caduti di Conegliano. Dopo la seconda guerra mondiale, il Gruppo venne ricostituito nel 1960.

• 18 giugno, per coloro che non hanno potuto partecipare all’adunata di Tripoli perché troppo lontana, viene organizzata una seconda adunata a Pieve di Cadore con l’inaugurazione di una chiesetta al 7° Alpini. La Sezione non manca neppure a questa manifestazione.

• 22 settembre, il vessillo della Sezione è presente alla grande cerimonia di inaugurazione del Sacrario di Cima Grappa.

1935. Sacrario del Grappa, primo a sx Manaresi.

• 8 dicembre, L’Alpino riporta: “È morto don Piero Zangrando: la notizia triste vola di monte in monte, di trincea in trincea, di valle in valle. La odono quelli di sottoterra e si fanno incontro alla grande ombra: Noi siamo quelli del 7°, quelli che tu, don Piero, raccomandasti a Dio nell’ora estrema, quelli che sempre ricordasti nella preghiera e nel pianto, soldato fra soldati tu ritorni fra noi a vivere eterno nel cielo della Patria.” Dopo le solenni esequie a Candide, la salma venne traslata nel tempietto militare di S. Francesco d’Orsina, presso Calalzo, in una nicchia con la scritta: “Don Pietro Zangrando / Sacerdote di Dio e della Patria / Riposa nel Signore. 1878-1935”.

1936

• 29 aprile, a Treviso si tiene la seconda Adunata delle Sezioni e degli Alpini della Marca trevigiana in un clima trionfalistico per gli sviluppi della Guerra d’Africa. E non poteva mancare il forte accento retorico di Manaresi che esalta “i camerati alpini combattenti nella divisione Pusteria che sono andati alla conquista di nuove terre da coltivare per i figli d’Italia.”

Nonostante la sua straordinaria storia di soldato pluridecorato, Piovesana mantenne sempre un atteggiamento schivo e riservato che ne aumentava lo spessore umano ed etico. Si racconta che, quando partecipava alle adunate e agli altri appuntamenti commemorativi, solo l’amico fraterno Ruggero Colussi riuscisse a convincerlo ad appuntarsi al petto le sue medaglie che teneva in tasca, quasi si vergognasse di ostentare in pubblico tutte quelle onorificenze guadagnate sul campo dell’onore.

1940. Pieve di Soligo, solenni esequie di Ferrazzi

1937

Verso la fine del 1937, Piovesana per motivi di lavoro lasciò la Presidenza della Sezione, sostituito da Giobattista Bidasio degli Imberti, da alcuni anni entrato nell’organigramma consiliare. Secondo alcune fonti orali, non documentate, Piovesana tornerà a guidare la Sezione alla morte di Bidasio e vi resterà nominalmente anche quando fu richiamato in servizio dalla Patria che si stava preparando ad entrare in guerra.

Nel giugno del 1940, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, troviamo Piovesana direttore a Conegliano dell’EICA (Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti) nella cui sede centrale di Milano gli venne poi affissa una lapide commemorativa. Pur sofferente agli occhi, per i suoi prestigiosi trascorsi militari venne richiamato alle armi con il grado di capitano del btg Val Cismon destinato all’Albania. Qui, sugli impervi crinali lungo la Vojussa, il Val Cismon operò con determinazione sfidando i rigori dell’inverno e i coraggiosi contrattacchi greci. Proprio in uno di questi cruenti scontri, il 26 gennaio 1941 a quota 1179 del Mali Trebescines, il cap. Piovesana venne gravemente ferito da una rabbiosa raffica di fucileria nemica e da schegge di mortaio. Dopo le prime sommarie cure, fu trasportato prontamente all’ospedale da campo di Mezocoranis dove fu sottoposto a due disperati interventi chirurgici che però, data la gravità delle lesioni, non diedero l’effetto sperato. Il maggiore, nel frattempo era stato promosso sul campo, spirò l’8 febbraio. Il suo ultimo pensiero, come riferisce il serg. Vittorio Benedetti che vegliava al suo capezzale, corse dapprima ad abbracciare idealmente la moglie e la sua bambina e infine i suoi alpini che erano impegnati ancora in violenti combattimenti. Venne sepolto nel cimitero di Sinenai, vicino alla Vojussa, per gli alpini fiume sacro come il Piave e il Don, là dove la Julia alzò la bandiera nera a piangere la mejo gioventù che andava sóto tèra.

In aggiunta alle due Medaglie d’Argento ottenute nella Grande Guerra, gli venne conferita una terza Medaglia, questa volta di Bronzo, con la seguente motivazione: “Comandante della compagnia comando di un battaglione impegnato in un aspro combattimento, d’iniziativa raggiungeva gli elementi avanzati del battaglione per coadiuvare il proprio comandante nel deciso sforzo di contenere l’avversario e sventare la minaccia di accerchiamento. Con ammirevole calma ed intrepido coraggio si portava, in piedi e allo scoperto, anche nei punti più battuti, per animare la resistenza. Ferito gravemente, chiedeva di non essere allontanato dalla posizione dove la sua presenza poteva essere ancora utile.”

I resti mortali del magg. Giovanni Piovesana tornarono a Conegliano solo nel 1961, accolti con solenni onoranze civili, militari e religiose alla Gradinata degli Alpini dal vicesindaco avv. Travaini e mons. Sartor, suoi grandi amici. Contemporaneamente l’Amministrazione Comunale gli dedicava un viale della città.

1941. Conegliano commemora la morte di Piovesana in Albania.