Libro 60-51 Gruppo Susegana

60 ANNI DI VITA ALPINA A CONEGLIANO

I GRUPPI NELLA STORIA DELLA SEZIONE

GRUPPO SUSEGANA

SALUTO DEL CAPOGRUPPO

SALUTO DEL CAPOGRUPPOColgo l'occasione che mi viene offerta dall'iniziativa della Sezione di Conegliano di stampare un libro, in occasione del 60° di fondazione, che raccoglie la storia di tutti i Gruppi della Sezione, per esprimere il mio compiacimento per tale iniziativa che consentirà di far conoscere e divulgare l'attività dei nostri gruppi, le nostre tradizioni, i nostri scopi e i nostri paesi. Auguro che l'iniziativa e la manifestazione per la celebrazione del 60° trovino il gradimento e la partecipazione totale degli Alpini e dei nostri concittadini. Porgo un saluto a tutti gli Alpini della Sezione e in particolare modo a quelli del mio Gruppo che si sono dimostrati sempre attivi e pronti per tutti i bisogni e per tutte le attività che il Gruppo svolge, e in particolar modo ultimamente, per l'assidua e intelligente opera prestata per l'allestimento della nuova sede. Un saluto e un ricordo a tutti i Capigruppo che mi hanno preceduto per l'impegno e la dedizione prestata. Da parte mia e dal Gruppo di Susegana tutto, un ringraziamento al sig. co. Rambaldo di Collalto che ci ha messo a disposizione un fabbricato per la sede sociale.

LUIGI MARETTO

NOTIZIE STORICHE

Fin dall'epoca preromana la particolare posizione di Susegana, allo sbocco del Piave in pianura e sulla direttrice est-ovest pedemontana, permise i primi insediamenti favoriti da un lato dai clima particolarmente mite e dall'altro dal fatto che tra Nervesa e Colfosco si trova uno dei punti di più facile attraversamento del Piave. Di questi insediamenti restano testimonianze sul Montello, dove sono stati scoperti resti di abitati di capanne dell'epoca della pietra e del bronzo. Analoghi reperti si hanno anche a Conegliano (Museo di Casa Cima), il che autorizza a collocare la direttrice del flusso est-ovest proprio ai piedi delle estreme propaggini del sistema collinare. In epoca storica le prime fonti ci parlano di Veneti alleati dei Romani contro i Galli. I Veneti rimangono neutrali durante l'invasione di Annibale, alla quale segue poi quella dei Galli Orientali che occupano il Friuli fino al Livenza e vi costruiscono un "oppidum" (la futura Aquileia). Nel 183 a. C. Roma conquista l'oppidum e ne spartisce il territorio fra i coloni latini.

È molto probabile in quest'occasione che l'esercito romano passi attraverso la linea che poi andrà a costituire la via consolare Postumia (Genova-Aquileia). In mancanza di testimonianze storiche attendibili, non possiamo sapere se l'attuale territorio di Susegana sia stato sottoposto a centuriazione. Possiamo tuttavia supporre che già allora la sua particolare posizione ne facesse un nodo commerciale di qualche importanza. II guado di Colfosco all'incontro con la via Claudia Augusta ("ab Altinum usque ad flumen Danuvium", costruita in epoca imperiale, durante il regno di Claudio) poneva il territorio al centro di un ventaglio di comunicazioni o ne faceva una "base" commerciale nel flusso nord-sud. Con il venier meno del potere centrale di Roma, anche le grandoi strade perdono importanza e vengono progressivamente abbandonate, fino a scomparire del tutto per mancanza di manutenzione. La stessa sorte subiscono i grossi centri insediativi romani (Altimo, Eraclea, Oderzo), che vengono sostituiti nelle loro funzioni dai poli del potere politico ed economico delle città della fascia pedemontana (Ceneda, Asolo), nonchè da Treviso e Mestre. Riacquista in questo modo importanza la direttrice est-ovest che passa attraverso il guado di Colfosco, chiave di tutto il sistema viario. In epoca Longobarda tale nodo viene a costituire la cerniera fondamentale delle comunicazioni che uniscono tra loro i vari Ducati del nord, dal Friuli fino al Piemonte. Nello stesso tempo, col persistere delle invasioni barbariche, Colfosco diventa un punto strategico cruciale quale valvola regolatrice delle successive ondate d'invasione e della conseguente immigrazione di popolazioni allogene. È proprio in epoca Longobarda che si definiscono ormai stabilmente i naturali guadi del Piave, da quello di Vidor per le comunicazioni con le valli interne a quello del Palazzon, all'estremo sud, che poneva in comunicazione Treviso e le zone marittime con il Friuli attraverso la strada ungaresca. Tale strada si univa allora alla schiavonesca, la direttrice pedemontana che tagliava il Piave all'altezza del passo "schiavonesco", tra Nervesa e la strada "della Barca" (Colfosco-Susegana). Di secondaria importanza, infine il "guado delle barche" tra Falzè e Santa Croce, che aveva un significato locale. (Quartier del Piave).

Di rilevante interesse commerciale e militare erano invece i passi dell'ungaresca e della schiavonesca, due assi fondamentali della viabilità medioevale che mantengono la loro importanza durante la successiva dominazione veneziana, fino alla completa ristrutturazione napoleonica, che gettò le basi dell'attuale viabilità. Come era già avvenuto durante il primo periodo della dominazione romana, così anche sotto il dominio Longobardo andarono acquistando un rilevante interesse strategico le città murate poste agli sbocchi delle valli e che comunque potessero controllare il flusso dal nord (Ceneda, Conegliano, Bassano, ecc.). All'interno di questa struttura a carattere eminentemente militare andarono affermandosi le grandi famiglie feudali, generalmente di origine longobarda, che tanta parte avrebbero avuto nella storia di tutto l'alto medioevo e in parte anche nei secoli successivi.

Contrapposto alle città murate - delle vere e proprie fortezze, o presidi militari di frontiera distribuiti sull'arco delle colline - si presentano le grandi città di pianura, che costituiscono dei centri economici interni protetti dalla struttura difensiva periferica e da questa largamente dipendenti: è qui infatti che si affermano le grandi famiglie guerriere - come i Collalto, i Da Camino, i Da Romano, ecc. - che in breve volgere di tempo diventarono le detentrici del potere politico nelle città. In particolare i Collalto saranno Conti di Treviso, investitura che riceveranno durante il regno di Carlo Magno e che conserveranno per lungo tempo, ricevendo poi in donazione dalla città i territori alla destra e alla sinistra del Piave che andranno a costituire il loro Feudo.

Il castello S. Salvatore

È importante sottolineare come in questi territori siano compresi tutti i più importanti punti di attraversamento del Piave e come ad ogni guado i Collalto si siano preoccupati di affiancare una struttura difensiva e di controllo che resterà fino al periodo veneziano. Così il castello di Rai di S. Polo - del quale ora non rimane che una torre semidistrutta nel corso della grande guerra - dominava il passaggio in corrispondenza della consolare Postumia e il castello di Lovadina controllava il guado dei Palazzon. All'altezza dell'attraversamento di Colfosco venne costruita l'imponente cittadella di San Salvatore - uno dei massimi esempi in Italia di questo tipo di architettura - mentre la rocca di Collalto, dalla quale la famiglia prese il nome, dominava il passo di Falzè, e il castello di Col S. Martino quello di Vidor. Una cerniera di ragguardevoli proporzioni sia dal punto di vista militare che da quello commerciale. Il centro di tale struttura era costituito dai più antico castello di Collalto - la cui costruzione iniziò nel 1110 ad opera di Ensedisio I - e della più recente cittadella di S. Salvatore. Entrambe le strutture, inizialmente militari ed in seguito residenziali, si trovano nell'attuale territorio del Comune di Susegana, che rappresentava il punto forte dell'intero sistema collaltino-piavense. Per questo, le vicende remote del territorio furono strettamente legate a quelle della dinastia feudale, e la storia, con tutto il suo peso, si fece sentire qui più che altrove, facendo di Susegana, nello splendore e nelle tragedie, un centro piccolo ma non periferico, in ogni caso un protagonista di tutto rilievo.

I Collalto, principi del Sacro Romano Impero, vissero inizialmente, come conti di Treviso, un periodo di grande centralità politica e di notevole rilievo storico. Successivamente, venuta meno la loro influente sulla città, si ritirarono nel feudo che si era andato costituendo sul Piave, e qui trasformarono un semplice nodo di comunicazione in un vero e proprio Stato indipendente con le sue leggi ed i suoi ordinamenti autonomi. Se infatti Treviso concede al conte Schenella il colle di San Salvatore perchè ne faccia "il libito et il licito", ma pur sempre con l'ipoteca che il castello che si andava costruendo rimanesse aperto all'esercito trevigiano qualora questo avesse aperto le ostilità contro Ceneda o Conegliano, il 5 maggio 1312 Enrico VII di Lussemburgo erige in "feudo oblato" i castelli di Collalto e S. Salvatore, e li dona ai Collalto unitamente al diploma di "mero e misto impero". A questo punto il feudo diventa uno Stato indipendente, con un suo capo - il conte - un suo esercito, una sua magistratura, e con leggi proprie (gli "Statuta Collalti"). Autonomo a tutti gli effetti lo Stato può imporre diritti doganali ed imposte sui guadi del Piave, ponendo così la base dello sviluppo economico ed insediativo. Per circa due secoli i Collalto saranno dei veri e propri sovrani sul loro territorio, e contrarranno alleanze con la Repubblica Serenissima o contro di essa, fino a quando il venir meno della potenza marinara costringerà Venezia ad abbandonare il mare e a volgersi verso la terraferma. Durante tutto questo periodo - dal trasferimento della dinastia a Collalto e a San Salvatore fino alla fine dell'autonomia e all'inizio dell'egemonia veneziana - il territorio feudale visse un periodo di espansione e di floridezza economica. Al sistema militare dei castelli ne va abbinato uno religioso (Abbazia e certosa di Nervesa, generalmente rette da un cadetto Collalto) mentre si andò sviluppando l'economia curtense (a Collalto ed a S. Salvatore) e fiorivano gli scambi commerciali in corrispondenza dei guadi sul Piave. L'abbazia di Nervesa e il Castello di Collalto divennero anche importanti centri culturali - cosa, questa, notoriamente impossibile senza un adeguato sviluppo economico che vada molto al di là della semplice sussistenza -. Qui soggiornarono a lungo nomi illustri della cultura umanistica, quali il Cardinale Pietro Bembo, monsignor Della Casa e Gaspara Stampa, che compose proprio per un Collalto i suoi celebri sonetti. Tuttavia, nonostante tutti questi aspetti positivi, il feudo continuava a rimanere una struttura disarticolata, con fulcri disseminati in un territorio troppo vasto. Ciò impedì l'affermarsi di un unico centro di raccordo delle varie attività. L'arroccamento collaltino e la successiva politica veneziana impedirono a Susegana di innalzarsi a quel ruolo di centro di aggregazione che la sua posizione geografica le riservava. In questo venne sostituita da Conegliano, sulla quale non pesava l'egemonia di una famiglia "totalitaria". Resta, dell'epoca collaltina, un'unità di base, un substrato linguistico unitario che caratterizza il dialetto tuttora parlato nei territori dell'antico feudo in entrambe le sponde del Piave, come portano alcuni toponimi comuni. Ma a questa unità culturale e politica non seguì quello sviluppo concorde, le cui premesse, pur esistenti, non ebbero seguito.

La casa degli Alpini

Oltre all'agricoltura data la presenza del fiume, la popolazione poteva dedicarsi anche ad altre svariate attività, quali la pesca e lo sfruttamento della forza motrice idrica (magli, mulini, ecc.). particolare rilievo ebbe anche l'utilizzazione del Piave come via di comunicazione e di trasporto (fluitazione di legname). In questo senso, Collalto e Colfosco acquistarono un ruolo significativo come porti di imbarco del legname (formazione delle zattere che scendevano a valle). Come abbiamo già accennato, la conversione di Venezia da potenza marinara a repubblica di terraferma in seguito alla scoperta dell'America ed al conseguente spostamento delle grandi vie marittime, significò il progressivo decadimento dell'importanza politica dei Collalto. Un episodio clamoroso di questa fase fu l'esproprio da parte della Serenissima di tutti i territori appartenenti al Collalto sul Montello, dove venne costituito un parco di querce dalle quali ricavare il fasciame delle navi. Il Montello diveniva così una riserva demaniale di Venezia, come già era successo per il Cansiglio, dove crescevano i faggi per i remi, e per il bosco di San Marco, dal quale si ricavavano le antenne delle navi. Fu in quest'occasione che, per protestare contro il torto subito, Rambaldo di Collalto (quello stesso che viene citato ne "I promessi sposi") abbandonò appena sedicenne il feudo, e, dopo una vita avventurosa che lo portò al massimo grado della gerarchia militare nell'esercito imperiale, fondò il ramo tedesco della famiglia. Tuttavia, dal punto di vista politico, la fine dei Collalto era ormai segnata. Dopo un primo tentativo di prendere le armi contro Venezia con l'appoggio dell'Austria, e dopo un periodo di precaria alleanza con la Serenissima, la dinastia feudale dovette rassegnarsi ad entrare - anche ufficialmente con l'imposizione del titolo di "patrizi veneti" - nel novero delle grandi famiglie veneziane. Da sovrani potenti, i Collalto si trasformarono in "gentiluomini di campagna", influenti nell'economia ma ormai esautorati e privi di qualsiasi peso politico.

Dall'inizio della dominazione veneziana, e poi ancora sotto l'Austria e l'Italia, gli antichi feudatari andarono dedicando la massima attenzione all'amministrazione dei loro vasti possedimenti, nei quali l'attuale Comune di Susegana entrava in torto. I Castelli persero il ruolo di fortezze militari e si trasformarono in residenze signorili, ancora intatte fino allo scoppio della guerra del 1915-18. Conquistata con la protezione di Venezia una maggiore sicurezza e tranquillità, i borghi si andarono aprendo ed iniziò parallelamente l'appoderamento e la costruzione delle case sparse per una migliore conduzione dell'agricoltura. In collina si andarono tracciando le attuali vie di comunicazione fra Collalto e S. Salvatore, mentre si posero le premesse per la soluzione definitiva del grave problema dell'approvvigiona mento idrico, indispensabile nella zona date le caratteristiche del terreno. A cura dell'amministrazione collaltina, ed in collaborazione con il Magistrato delle acque, si cominciò lo scavo del canale d'Irrigazione della Piavesella.

L'incipiente rivoluzione industriale agli inizi dei 1700 segnò un periodo di straordinaria floridezza economica, non compromessa dall'esplosione demografica di quegli anni. Parallelamente, però, l'avvio di disboscamenti di vaste proporzioni per l'appoderamento delle zone collinari costituì il primo passo verso una progressiva degradazione ambientale. La situazione peggiorò sotto Napoleone, e poi ancora nel periodo austriaco ed in quello italiano, per arrivare ad un vero e proprio collasso ambientale dopo i disboscamenti selvaggi attuati per esigenze militari durante la grande guerra. In seguito, con massicci rimboscamenti, l'equilibrio si andò lentamente e faticosamente ristabilendo, ma ancor oggi non si può dire che sia stato pienamente raggiunto, anche per il carattere semiselvatico di certi tratti di bosco (acacie, rovi, ecc.).

A Napoleone si deve il tracciato della Strada Maestra Italiana (l'attuale S.S. Pontebbana) che esaltò il ruolo di Ponte della Priula emarginando Collalto. Lo stesso percorso seguì la ferrovia Venezia-Vienna, inaugurala dall'Austria nel 1855. In tal modo erano stati tracciati i due percorsi che avrebbero condizionato tutto il successivo sviluppo economico del territorio e che avrebbero determinato le caratteristiche insediative. Con la grande guerra il territorio comunale di Susegana si trovò al centro di uno dei punti di vitale importanza strategica. Ciò determinò una catastrofe le cui conseguenze sono tuttora ben visibili. Distrutti i castelli (quello di Collalto venne poi definitivamente abbandonato), distrutto completamente il patrimonio edilizio, gravemente compromesse le culture, perduti anche notevoli patrimoni d'arte (quali, ad esempio, gli affreschi di T. da Modena) Susegana affrontò la ricostruzione quasi da zero. Si perse però l'occasione di ri-strutturare l'intero territorio, e così il centro continuò ad avere una struttura disarticolata, quella stessa struttura disarticolata che già in passato aveva impedito il salto di qualità.

Nel periodo fra le due guerre si assiste ad un notevole incremento dell'agricoltura, cosa del resto in linea con l'indirizzo imposto dal regime, e delle industrie ad essa collegate. Fiorirono la coltivazione della vite, del gelso, del frumento, del granone e degli alberi da frutta, oltre all'allevamento del bestiame (4.000 capi nel 1928). Lo stabilimento bacologico dei Collalto produceva nello stesso anno 900 once di seme per l'allevamento in proprio e migliaia di once per la vendita (razze selezionate). I Collalto potevano vantare inoltre uno stabilimento enologico (25.000 ettolitri di vino nel 1928), due filande di seta (100.000 Kg. di seta lavorata), un caseificio, una fornace di laterizi, sette mulini, un'officina idroelettrica e una rete telefonica interna.

Dopo il 1955 Susegana risente del boom produttivo di Conegliano che investe tutta la fascia lungo la statale 13. È proprio il centro comunale di Susegana a subire più direttamente l'espansione di Conegliano, mentre un apprezzabile sviluppo si registra anche a Ponte della Priula. È un boom incontrollato, con un grande incremento di un'edilizia caotica. Nello stesso periodo decade definitivamente Collalto, mentre Colfosco registra una certa crescita, molto inferiore tuttavia a quella di Susegana.

Cerimonia della ricostituzione del gruppo

CONSIGLIO DIRETTIVO ATTUALE

Capogruppo onorario Granzotto cav.VV. Umberto

Capogruppo Maretto Luigi

Vice capogruppo Cadorin Mirco

Segretario Brino Dino

Cassiere De Riz Carlo

Consiglieri Breda Dino, Modolo Gino, Cenedese Mario, Cenedese Rino, Danieli Bruno, Lorenzetto Silvano, Salvador Silvio, Zanardo Franco, Zambon Giuseppe, Zanco Giovanni

Il Monumento alle "Penne Mozze" di Susegana

STORIA DEL GRUPPO

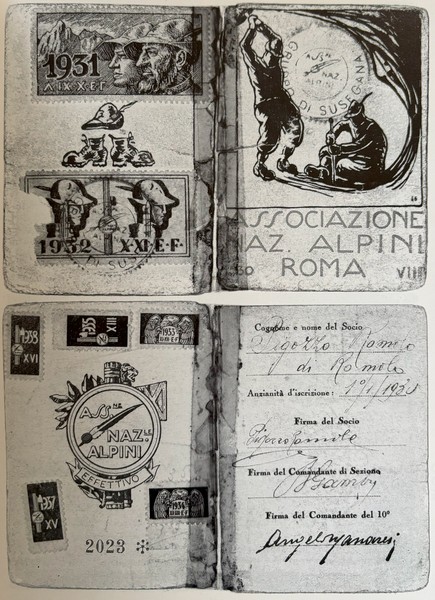

Il Gruppo Alpini di Susegana si è costituito il 27 luglio 1930 con la presenza dei dirigenti della Sezione di Conegliano. La manifestazione ha avuto luogo all'interno del castello di San Salvatore con numerosa partecipazione di Alpini e concittadini. Ha presenziato alla cerimonia la Medaglia d'Oro Do Carlo che ha puro tenuto il discorso ufficiale. Madrina del Gruppo ND. Contessa Cecilia Zeno in Collalto. La celebrazione della S. Messa e la benedizione del gagliardetto è stata fatta dall'Arciprete don Francesco Sartor (ufficiale alpino).

CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'EPOCA DELLA COSTITUZIONE

Capogruppo Serg. M. Loro Catone

Vice capogruppo e cassiere Pigozzo Romolo

Alfiere Granzotto Umberto

Nel dopoguerra è stata nominata madrina del Gruppo la ND. Contessa Velluti Caterina, vedova del Capitano degli Alpini Co. Nani Mocenigo recentemente scomparsa.

La nuova madrina è stata nominata nella persona della Signora Mortigan Licia vedova dell'Alpino Cenedese Ottaviano disperso sul Don.

Negli anni 60 gli Alpini delle frazioni di Collalto e Colfosco si sono staccati dal Gruppo di Susegana per formare due Gruppi autonomi.

Il 22 novembre 1970, in occasione del 35° di fondazione del gruppo si è svolta una manifestazione alpina, con sfilata, S. Messa, concerto di fanfara alpina.

TERREMOTO IN FRIULI

Nel 1976 il Gruppo ha partecipato assieme agli altri Gruppi della Sezione alla ricostruzione del Friuli terremotato operando nel cantiere n. 10 di Pinzano al Tagliamento.

IL CIPPO AGLI ALPINI

Fra le molteplici iniziative svolte dal Gruppo, merita particolare rilievo la costruzione del Cippo dedicato alla memoria delle Penne Mozze eretto ai piedi del castello di San Salvatore. La manifestazione è stata particolarmente sentita e partecipata dai numerosi Alpini appartenenti ai Gruppi della Sezione, dai numerosi rappresentanti delle Sezioni di Treviso, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Cadore e dalla numerosissima popolazione locale. Alla cerimonia avvenuta il 30/5/1976 era presente un picchetto armato alpino proveniente da Bassano del Grappa, la fanfara di Mareno di Piave, il sindaco geom. Pio Cursi accompagnato dalla Giunta Municipale, le medaglie d'argento al V.M. Graziano Marchioni di Susegana e Gerolamo Ribul di Padova oltre ai rappresentanti di tutte le associazioni Combattentistiche e d'Arma. Per l'occasione il Gruppo ha donato alla Biblioteca Comunale con una semplice cerimonia alla presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti delle scuole, 20 volumi riguardanti gli Alpini e le loro gesta compiute sui vari fronti di guerra. Ai soci anziani è stata donata una targa raffigurante il Cippo.

VISITA AL BATTAGLIONE TOLMEZZO

Altra manifestazione che ci piace ricordare è la visita effettuata dal Gruppo nell'ottobre 1982 agli Alpini in Armi e ai Comandanti del Btg. Tolmezzo a Paluzza, che ci hanno accolto e ospitato in caserma dove alla fine del rancio si è svolto uno scambio di doni, anche col rappresentante del Gruppo Alpini di Paluzza.

Nell'ottobre 1983 il comandante del Btg "Susa" della Brigata Alpina Taurinense, per la prima volta in esercitazione nella collina trevigiana ha donato dopo una piccola bicchierata al campo, uno scudetto di una Compagnia del Btg ad alcuni Alpini del Gruppo che si erano lodevolmente prestati ad assolvere alcune incombenze logistiche; era presente anche il Comandante del Gr. Art. Mont."Pinerolo" e ufficiali di collegamento americani, in quanto il Btg fa parte delle Forze di Pronto Intervento della Nato.

La casa degli Alpini

Altra solenne manifestazione è avvenuta il 13-14 aprile 1985. Sabato 13 con la presenza della fanfara della Brigata Alpina "Julia", di autorità Comunali, nazionali e folto gruppo di Alpini, il Gruppo ha donato alla nuova scuola elementare di Susegana "Alessandro Manzoni" la Bandiera di rappresentanza oltre ad una pergamena ricordo della motivazione della Medaglia d'Oro al V.M. concessa all'Ass. Naz. Alpini. Alla sera è stato eseguito un magnifico concerto tenuto dal Coro Brigata Alpina "Julia" e del Coro A.N.A. di Oderzo. Domenica 14 con la presenza di tutti i rappresentanti dei gruppi della Sezione e circoscrizioni, con la presenza del vessillo sezionale e di moltissime rappresentanze di associazioni combattentistiche e d'arma ha avuto luogo l'inaugurazione della nuova sede sociale in Via Rossini. Dopo la deposizione di una corona al Cippo delle "Penne Mozze" il lungo corteo ha sfilato per le vie cittadine e si è portato nel piazzale antistante la nuova sede. Dopo la cerimonia religiosa accompagnati dalla fanfara è stata inaugurata la nuova sede.

Un lancio di paracadutisti e il rancio al campo ha concluso la manifestazione. Gli Alpini del Gruppo di Susegana, grati per la notevole partecipazione della cittadinanza alla loro festa e alle loro iniziative, si impegnano a continuare la loro opera di solidarietà secondo gli scopi dell'Associazione stessa. Il Gruppo non disponeva di una adeguata sede, per cui era particolarmente sentita l'esigenza di disporre di alcuni locali per svolgere le attività del Gruppo e per depositare le attrezzature dello stesso. Si è dimostrato sensibile a questo problema il Signor Co. Rambaldo di Collalto che ha messo a disposizione (in comodato) una casa colonica situata in una magnifica posizione che domina l'intero paese.

Il fabbricato abbisognava di notevoli lavori di sistemazione per renderlo idoneo all'uso e per questo si sono adoperati con entusiasmo e capacità molti dei nostri Alpini. Per l'inizio dei lavori di sistemazione si è svolta una semplice cerimonia con la benedizione da parte del Parroco Don Romano Nardin della casa; la stessa è avvenuta oltre che con la presenza di tutti gli Alpini che vi stavano lavorando anche con l'intervento del sindaco di Susegana Domenico Cirielli, del Comandante la Stazione Carabinieri Millo Sbrizzai, del presidente della Sezione Prof. Vallomy accompagnato dai vicepresidenti Bozzoli e Brunello e dal segretario Bellotto. A conclusione alcune gentili signore si sono prodigate con perizia e capacità alla preparazione di un ottimo pranzo.

Il consiglio direttivo nella nuova sede

I CADUTI

Caduto in Libia del Comune di Susegana fu: Ceotto Giuseppe.

Morto in Africa Orientale fu: Cancian Agostino.

Caduti nella guerra 1915/18 furono: Bernardi Antonio, Brino Ferruccio, Burol Valentino, Granzotto Paolo, Granzotto Valentino, Marin Gioacchino, Ruzzini Urbano, Sossai Paolo, Teot Giovanni, Tittonel Elio, Zanco Luigi e Zara Pietro.

Caduti nella guerra 1940/45 furono: Brisotto Mario del 1910, Brisotto Mario del 1919, Cenedese Lino, Cenedese Ottaviano, Ceotto Ugo, Ciprian Erminio, Colladon Rino, Foltran Agostino, Fornasier Giovanni, Modolo Egidio, Sossaai Carmelo, Stradiotto Vito, Zanco Luigi, Zardetto Giovanni, Zoppas Mirto Venanzio, Gerlin Urbano.

Le Stele poste al Bosco delle "Penne Mozze" sono: Ceotto Giuseppe, Cancian Agostino, Bernardi Antonio, Brino Ferruccio, Burol Valentino, Granzotto Paolo, Granzotto Valentino, Marin Gioacchino, Ruzzini Urbano, Sossai Paolo, Teot Giovanni, Tittonel Elio, Zanco Luigi, Zara Pietro, Cenedese Ottaviano, Ciprian Erminio, Foltran Agostino, Gerlin Urbano.

I capigruppo succedutisi:

Serg. M. Loro Catone dalla fondazione al 1955

Cav.VV. Granzotto Umberto Stella al merito del lavoro dal 1955 al 1966

Col. Marchioni cav. Graziano Medaglia d'argento al V. M., invalido di guerra dal 1967 al 1969

Breda Dino dal 1970 al 1981

FORZA DEL GRUPPO 120 SOCI