2024 Alpini in Africa

Attività > Attività 2024

ALPINI IN AFRICA

Fiamme Verdi Dicembre 2024 di Gen. B. (ris) Antonino Inturri

ALPINI IN AFRICA

ALPINI IN AFRICA“Alpini: penne nere, scarponi, pesante equipaggiamento da montagna, passo calmo e sicuro; canzoni nostalgiche; profumo di vallate, bagliore di vette, impeto di tempeste e di tormente; ma anche membra solide e temprate, animi chiari, semplici e buoni, forza e sicurezza di azione in ogni vicenda di pace e di guerra.”

Così il generale Liuzzi, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito negli anni ‘50, descriveva gli Alpini nella prefazione a un volume dell’Ufficio Storico sulla Storia delle Fanterie Italiane. Il richiamo ad ambienti, atmosfere, scenari e sentimenti così peculiari delle unità alpine, dei suoi uomini e del loro habitat naturale è chiaro, aulico, solenne, elogiativo. Diremmo: esclusivo. E allora. Perché l’Africa?

La Storia parte da Napoli - dove tutto ebbe inizio - e prosegue fino ai giorni nostri.

MAMMA MIA VIENIMI INCONTRO

(Canto degli Alpini in Eritrea nel 1896)

(Canto degli Alpini in Eritrea nel 1896)

“Era il sei del triste maggio ed a Massaua siam sbarcati: noialtri alpin siamo andati in Abissinia a guerreggiar.”

Molto era cambiato dalla fondazione delle prime 15 compagnie alpine. Già nel 1887, reparti e organici avevano registrato un sostanziale incremento portando la forza totale mobilitabile a circa 45.000 uomini.

“Nei primi quindici anni di vita, il Corpo degli Alpini aveva dato prova di efficienza morale, di attitudine ai disagi, di attaccamento al dovere” (gen. Roberto Olmi). In questo quadro mancava però un importante tassello: il battesimo del fuoco.

La politica coloniale del Governo Depretis iniziata con l’acquisto del porto di Assab sul Mar Rosso (località allora definita “la chiave del Mediterraneo) e seguita dalla occupazione (su tacito consenso britannico) della città eritrea di Massaua con un battaglione di bersaglieri non aveva certo incontrato il consenso dell’imperatore Giovanni d’Etiopia e del sodale Menelik. La violenta reazione indigena, supportata da una colpevole supponenza del comando italiano, ebbe il suo epilogo con la sconfitta di Dogali, il 26 gennaio 1887: pochissimi si salvarono dalla furia degli abissini. Per vendicare le “Termopili italiane”, venne inviato il “Corpo Speciale d’Africa” comandato dal generale Saletta.

L’occasione era ghiotta per poter testare gli alpini e così nell'organico fu inserito anche un battaglione costituito da elementi del 5°, del 6° e del 7° reggimento, appena costituito a Conegliano Veneto, e forte di 467 alpini al comando del maggiore Domenico Ciconi il quale però morì di malattia e venne sostituito dal maggiore Pianavia Vivaldi proveniente dal 7° alpini. Il battaglione partì da Napoli il 25 febbraio 1887, raggiungendo Massaua e quindi Saati. Per tutto il periodo di permanenza in terra d’Africa l’unità alpina svolse compiti di guarnigione e servizio di avamposto.

Gli Alpini erano impazienti di combattere, ma non si presentò mai l’occasione per essere messi alla prova. Tant'è che il 13 aprile 1888, il battaglione rientrò in Italia. Gli Alpini avevano comunque dimostrato la loro tempra e una ammirevole resistenza al clima cosicché tra i rinforzi inviati dal governo Crispi in Eritrea nell'inverno 1895-96 all'indomani degli insuccessi dell’Amba Alagi e di Macallè venne compreso un nuovo battaglione alpini, il “1° battaglione Alpini d’Africa”, articolato su quattro compagnie, con un organico di 20 ufficiali e 954 tra sottufficiali, graduati e alpini, inquadrato nel 5° reggimento Fanteria (colonnello Nava) della Brigata Ellena. Lo comandava il tenente colonnello Davide Menini del 6° reggimento, lo stesso che nell'agosto del 1882, da capitano comandante la 35ª compagnia del X battaglione composta da cadorini, durante le manovre in Friuli, aveva guidato con successo una marcia di 200 chilometri per omaggiare la regina Margherita in visita proprio in Cadore, a Perarolo (partenza fissata alle 14 per essere a Perarolo alle 10 del giorno successivo e rientro!).

Il “battesimo del fuoco” fu servito durante l’episodio decisivo della campagna, la battaglia di Adua del 1º marzo 1896. La mancanza di coordinamento, la disorganizzazione e la scarsa conoscenza del terreno segnarono il tragico epilogo di uno scontro aspro e duro. Le compagnie alpine furono decimate. Cadde il comandante della 4a compagnia, il capitano Pietro Cella del 6° reggimento alpini, prima Medaglia d’Oro al Valor Militare del Corpo.

Il “battesimo del fuoco” fu servito durante l’episodio decisivo della campagna, la battaglia di Adua del 1º marzo 1896. La mancanza di coordinamento, la disorganizzazione e la scarsa conoscenza del terreno segnarono il tragico epilogo di uno scontro aspro e duro. Le compagnie alpine furono decimate. Cadde il comandante della 4a compagnia, il capitano Pietro Cella del 6° reggimento alpini, prima Medaglia d’Oro al Valor Militare del Corpo.Cadde anche il tenente colonnello Davide Menini il quale, sciabola in mano, si lanciò nell'ultimo assalto, pronunciando, prima di spirare, il grido che i suoi conoscevano benissimo: “Avanti, i miei alpini…”. La sua fine gloriosa diventò la copertina della «Tribuna Illustrata».

Sul campo, si immolarono anche gli artiglieri delle nove batterie da montagna. Quegli artiglieri da montagna erano in buona parte montanari siciliani provenienti dalle impervie zone dei Peloritani e dei Nebrodi. A loro perenne memoria, fu eretto sul lungomare di Messina un monumento celebrativo di quella giornata inaugurato nel 1900 e, oggi, ignorato dai più. Dopo Adua, al fine di rafforzare i confini della Colonia, gli Alpini rimasero ancora con il 3° reggimento al comando del colonnello Ettore Troia, rientrando quindi definitivamente in Patria nel 1897. Scrisse il generale Emilio Faldella, storico militare, nella sua Storia delle Truppe Alpine: “Il battesimo del fuoco per gli Alpini non avrebbe potuto essere più glorioso”, certamente fu tra i più cruenti e dolorosi, aggiungiamo noi.

TRIPOLI BEL SUO D’AMORE

“Tripoli, bel suol d’amore, ti giunga dolce questa mia canzon! Sventoli il tricolore sulle tue torri al rombo del cannon!”

Così cita il verso introduttivo del ritornello cantato per la prima volta l`8 settembre 1911 al Teatro Balbo di Torino dalla cantante Gea della Garisenda coperta, durante l’esecuzione del brano, pare, dal solo Tricolore.

La patriottica canzone era stata composta alla vigilia della guerra italo-turca dichiarata il 29 settembre 1911 che vide le nostre truppe battersi oltremare per fare della Libia una colonia italiana, la nostra “quarta sponda”. Tra queste, furono impiegati dieci battaglioni alpini (Edolo, Feltre, Fenestrelle, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Susa, Tolmezzo, Verona, Vestone), oltre un terzo dell’intero Corpo, e tredici batterie da montagna che sbarcarono in varie fasi a Derna a partire dal 12 ottobre 1911.

La patriottica canzone era stata composta alla vigilia della guerra italo-turca dichiarata il 29 settembre 1911 che vide le nostre truppe battersi oltremare per fare della Libia una colonia italiana, la nostra “quarta sponda”. Tra queste, furono impiegati dieci battaglioni alpini (Edolo, Feltre, Fenestrelle, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Susa, Tolmezzo, Verona, Vestone), oltre un terzo dell’intero Corpo, e tredici batterie da montagna che sbarcarono in varie fasi a Derna a partire dal 12 ottobre 1911.Essi non furono impiegati come unità autonoma, ma aggregati a reparti di fanteria, prendendo parte a tutti i combattimenti più significativi, Ain Zara (4 dicembre 1911), Sidi

Said (26-28 giugno 1912), Zwara (luglio 1912), scrivendo pagine di coraggio e ardimento tra le quali quella dell’alpino Antonio Valsecchi durante gli scontri ingaggiati nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 1912 alla ridotta “Lombardia”, sull'altopiano di Derna. Comasco, 51ª compagnia dell’Edolo, esaurite le munizioni, Valsecchi non esitò a scagliare poderosi macigni contro

gli aggressori arabi, gesto che verrà immortalato dallo scultore Emilio Bisi nei monumenti al 5° alpini a Milano, Merano e Edolo.

A Derna vennero quindi riuniti tutti i battaglioni alpini disponibili a costituire una Brigata su due reggimenti Alpini speciali posta agli ordini del generale Tommaso Salsa al fine di liberare definitivamente il territorio dalla minaccia sempre incombente del nemico. Nell'ottobre del 1912 si giunse alla firma del trattato di pace di Ouchy, in Svizzera.

In Libia rimasero i battaglioni Tolmezzo, Feltre, Vestone e Susa (con tre batterie da montagna), riuniti nell'8º reggimento alpini «speciale » al comando del colonnello Antonio Cantore. Dopo un periodo di intenso allenamento alla marcia nel deserto, il reggimento fu impegnato nel 1913 nelle operazioni per l’occupazione della Cirenaica e del retroterra tripolino dove rimanevano in armi gruppi di arabo-berberi.

È proprio qui che si ebbe il combattimento di Assaba il 23 marzo, giorno di Pasqua.

L’8° era in marcia verso Assaba-El Montrus. In una stretta vallata, i quattro battaglioni – il Feltre e il Tolmezzo in prima schiera con il Feltre a sinistra, e il Vestone e Susa in seconda schiera – vennero accerchiati. Un assalto dopo l’altro, la superiorità numerica del nemico sembrava soverchiare gli alpini. Con il frustino in mano Cantore, sul suo cavallo bianco, era in testa allo schieramento, incitando gli alpini col suo famoso ordine: “Avanti, avanti”.

Significava che, una volta iniziato l’avvicinamento al nemico, non ci si doveva fermare, anche se il nemico sparava. A rispondere al fuoco ci dovevano pensare le batterie. L’ordine di un eventuale arresto per rispondere al fuoco doveva darlo solo “lui”.

E così, i primi feriti furono tutti colpiti mentre si avanzava. Anche Cantore venne preso di mira: sentì cadere il suo cavallo bianco. E poi anche il secondo. Non gli restò che guidare i suoi a piedi a rompere l’accerchiamento. Nel momento di maggior pressione, ecco l’ordine di Cantore: “Stendetevi! Fuoco!” e, a seguire, il crepitio di duemila fucili mod. 91 e delle mitragliatrici Maxim. I beduini, sorpresi, si diedero alla fuga e gli alpini all'inseguimento. L’8° diventò il “reggimento Cantore”.

Tra i prigionieri, fu raccolta una donna di colore morente che portava sulle spalle una bisaccia nella quale, oltre ad alcuni caricatori per fucili Mauser, fu trovato un “marmocchietto” di pochi mesi. I conducenti del “Tolmezzo” lo nutrirono per qualche giorno finché non si trovò una balia. Il Cappellano lo battezzò e dato che la battaglia si era svolta nel giorno di Pasqua, al bimbo venne dato il nome di Pasqualino regolarizzato poi anagraficamente con il cognome Tolmezzo. Pasqualino Tolmezzo seguì gli alpini in Tripolitania e Cirenaica e fu portato in Italia

come figlio del reggimento. Ma questa è un’altra storia.

TI SALUTO!

(Vado in Abissinia!)

(Vado in Abissinia!)

“Io ti saluto e vado in Abissinia cara Virginia, ma tornerò”

Dopo 22 anni, gli Alpini tornarono in Africa. C’era da conquistare l’Abissinia e dare all'Italia il suo Impero! Era il 1935.

Andava in scena la guerra italoetiopica.

Le truppe alpine contribuirono allo sforzo bellico dapprima con il battaglione Saluzzo e il gruppo di artiglieria Susa e, successivamente, con la divisione “Pusteria”, unità appositamente costituita in considerazione delle caratteristiche d’alta montagna di molte regioni dell’Etiopia settentrionale, posta al comando del generale Luigi Negri-Cesi.

Essa comprendeva il 7º (battaglioni Feltre, Pieve di Teco ed Exilles) e l'11º alpini (battaglioni Trento, Intra e Saluzzo), il 5º reggimento artiglieria alpina (gruppi Lanzo e Belluno) e la 5ª compagnia mista del genio nel quale erano stati inseriti il VII e il XI battaglione complementi Alpini. Gli alpini parteciparono alla conquista dell’Amba Aradam (15 febbraio); all'occupazione dell’Amba Alagi (27-28 febbraio), alla battaglia di Mai Ceu (31 marzo), dove le truppe di Hailé Selassié furono costrette a ripiegare lasciando aperta la strada di Addis Abeba.

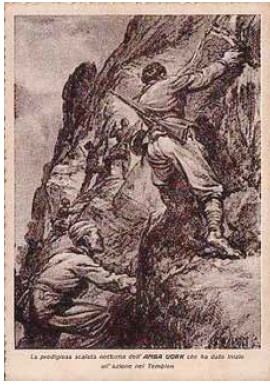

I combattimenti più duri di quei giorni, però, si svolsero il 27 febbraio sulle pareti e nei canaloni dello Amba Uork (Montagna d’Oro) strenuamente difeso dalle truppe etiopi.

Per sorprendere i circa 150 etiopi asserragliati sulla cima, furono approntati due plotoni di alpini rocciatori. Questi risalirono direttamente, di notte, per il versante più ripido della montagna, “rocce strapiombanti, canaloni interrotti da pareti a picco, pareti con appigli non sicuri”.

Sulla cima, per cinque volte, gli alpini riuscirono a respingere alla baionetta i contrattacchi degli etiopi durante i quali venne ferito a morte Efrem Reatto, tenente del battaglione Feltre. Colpito alla spalla, rifiutò di essere evacuato, partecipando ancora agli scontri e rimediando una seconda ferita all'inguine, fatale. Verrà decorato con la medaglia d’oro alla memoria.

La Divisione Pusteria fece ritorno in Patria, a Napoli, il 12 aprile 1937 e il giorno successivo sfilò a Roma alla presenza del Duce. In Etiopia rimase il VII battaglione complementi Alpini che assunse proprio la denominazione di battaglione “Uork Amba”, unico reparto di Alpini rimasto in Africa Orientale durante la Seconda Guerra Mondiale.

UORK AMBA. UN MOTTO DENTRO AL CUOR

“Uork Amba, bel battaglion d’alpini, un grande ideal ci unisce. Gente con una sola fede: si va oltre o si muor!”

“Uork Amba, bel battaglion d’alpini, un grande ideal ci unisce. Gente con una sola fede: si va oltre o si muor!”Nel giugno del 1940, al comando del ten. col. Luigi Peluselli, furono impiegati oltre 1.000 soldati, 79 sottufficiali, 27 ufficiali nella protezione della capitale, Addis Abeba.

Successivamente, il battaglione fu assegnato alle truppe che difendevano Cheren dalla offensiva della 4a divisione anglo-indiana che avanzava lungo la stretta di Dongolaas.

A partire dal 2 febbraio, si susseguirono attacchi e contrattacchi a difesa del passo che rappresentava il perno della strenua opposizione ai reparti indiani, lì inchiodati. Uno dei comandanti inglesi, il generale William Platt, osservando le posizioni in prima linea col binocolo,

si rivolse al suo brigadiere, generale Messervy, indicandogli le alture di fronte e chiese: “Son forse capre, quelle ombre che vedo saltare sul monte?”. “Non propriamente”, rispose Messervy, “Sono quei soldati che gli italiani chiamano alpini!”.

Tra il 15 e il 25 marzo, i britannici sferrarono due offensive su Cheren che resero vani ogni sforzo e ogni atto eroico degli alpini le cui postazioni risultarono non più difendibili per la graduale scomparsa dei difensori.

L’ Uork Amba ebbe 323 morti (5 ufficiali, 18 sottufficiali, 300 uomini di truppa) e 460 feriti (14 ufficiali, 26 sottufficiali, 420 uomini di truppa).

“E così – citando le parole del rapporto stilato dal ten. col. Peluselli – il battaglione Uork Amba, che per aver combattuto ovunque era sembrato al nemico un reggimento, chiude l’epopea di Cheren, quasi completamente distrutto; ma non domo.”.

Un centinaio di uomini e due ufficiali si sottrassero alla cattura raggiungendo l’Asmara dopo una marcia di cento chilometri. Spostatisi a Massaua, parteciparono alla difesa della città fino alla sua caduta, nell’aprile del 1941.

Al battaglione Uork Amba venne concessa la medaglia d’argento al V.M. e al suo comandante la Croce di cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia.

PÁTRIA AMADA

“Moçambique nossa terra gloriosa. Pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Oh pátria amada, vamos vencer. Povo unido do Rovuma ao Maputo. Colhe os frutos do combate pela paz. Cresce o sonho ondulando na bandeira. E vai lavrando na certeza do amanhã” (*)

Con la firma a Roma, il 4 ottobre 1992, di un accordo di pace tra il presidente mozambicano Joaquim Chissano e Alfonso Dhlakama, leader della RENAMO, la Resistência Nacional Moçambicana, si mise la parola fine a una guerra civile costata oltre un milione e mezzo di vittime. Su questa base, l’ONU autorizzava l’invio in Mozambico di un contingente internazionale, l'ONUMOZ (United Nations Operation in Mozambique), una forza di 6500 uomini che doveva vigilare sul rispetto degli accordi e del quale facevano parte 1030 caschi blu italiani del Contingente Albatros.

Gli alpini tornavano nel Continente africano dopo 52 anni, questa volta in missione di pace con la brigata Taurinense (febbraio-ottobre 1993) poi avvicendata dalla Julia fino al maggio del 1994. In seguito, fino alle elezioni di ottobre, il contingente si ridurrà a 230 uomini (Albatros 2), venendo dislocato nella città di Beira. In attuazione alla risoluzione 797 del Consiglio di Sicurezza, si trattava di favorire la pacificazione e la transizione verso la democrazia del Paese; fornire sostegno sanitario al personale nazionale e ONU operante nella Regione centrale; fornire il medesimo aiuto alla popolazione locale; infine, garantire protezione e sicurezza al personale e ai militari italiani. Il contingente “Albatros” ricevette quindi il compito di controllare il corridoio di Beira, una valle percorsa da una ferrovia, da una rotabile, che collega lo Zimbabwe all'’Oceano Indiano, e da un oleodotto.

Su questa struttura produttiva si incentravano gli interessi di molti Paesi occidentali tra cui la Gran Bretagna (leader economico dell’area con la multinazionale Lonrho) e il consorzio dei Paesi baltici, gestore dei terminali ferroviario, petrolifero e portuale di Beira.

La missione fu un successo. “Albatros” venne designato quale forza di riferimento logistico-sanitario per tutto il contingente ONUMOZ in virtù sia della vitale importanza della zona presidiata dagli alpini sia della riconosciuta efficienza delle unità italiane. Giusto per fornire qualche dato statistico, nel corso della missione vennero effettuate 1386 pattuglie, 349 giorni di presidio al terminale di Beira e 350 alla stazione di pompaggio di Maforga, 158 scorte armate a convogli ferroviari e 44 a autocolonne di rifornimenti percorrendo 4.442.000 chilometri, 3000 ore di volo effettuate con i mezzi dell’AVES, oltre 6.500 tonnellate di viveri distribuite, 19.000 armi leggere e oltre 100.000 materiali vari d’armamento raccolti, stoccati e custoditi presso i depositi regionali gestiti dal contingente italiano. Purtroppo, un tale, oneroso impegno (fummo l’unico Paese a impiegare un contingente “in perdita” dal punto di vista finanziario) non fu finalizzato, o quantomeno, orientato ad alcun ritorno economico come invece perseguito, ad esempio, da giapponesi (!) e nord-europei i quali furono presenti e molto attivi proprio in quella regione centrale il cui comando militare era stato affidato agli italiani. E non fu questo, anche in seguito, l’unico esempio di miopia politica.

APRITE LE PORTE

“Aprite le porte che passano, che passano, aprite le porte, che passano i baldi Alpin”

Si potrebbe dire, in conclusione, che i “baldi Alpin” furono impiegati “dalle Alpi alle piramidi”: la loro prestanza, l’audacia, l’affidabilità, la compattezza delle proprie fila, il coraggio, l’umanità mostrati in ogni circostanza fecero degli Alpini il Corpo militare cui fare affidamento in ogni dove già a pochi anni dalla sua costituzione.

Anche in aree così inusuali da un punto di vista ambientale e climatico, i reparti alpini scrissero pagine di epico valore e umana sopportazione.

Ne sono testimonianza le voci, i volti e le gesta di tanti eroi suggellate dalle innumerevoli decorazioni al Valore, e la memoria collettiva di quegli eventi tramandata ai posteri da una canzone, da un verso, da un ritornello, da una preghiera.

(*) Mozambico, la nostra Terra gloriosa.

Pietra dopo pietra costruiamo il nuovo giorno.

Milioni di braccia in una sola forza.

O amata patria, avremo successo.

Popolo unito da Rovuma a Maputo.

Raccogli i frutti della lotta per la pace.

Il sogno cresce sventolando la bandiera.

E si coltiva nella certezza del domani.

(Inno nazionale del Mozambico)